ZusammensetzungWirkstoffe

Hydrocortisonum ut Hydrocortisoni-21 succinas natricus.

Hilfsstoffe

Pulver zu 100 mg: Natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas anhydricus, natrii hydroxidum.

Natriumgesamtgehalt: 10.20 mg.

Pulver zu 250 mg: Natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas anhydricus, natrii hydroxidum.

Natriumgesamtgehalt: 25.41 mg.

Lösungsmittel: Aqua ad injectabile.

Indikationen/AnwendungsmöglichkeitenNotfallsituationen

Schock als Folge einer Nebennierenrindeninsuffizienz (NNR-Insuffizienz) oder auf konventionelle Behandlung nicht ansprechender Schock bei möglicher gleichzeitiger NNR-Insuffizienz.

Akute allergische Erkrankungen (Status asthmaticus, anaphylaktische Reaktionen, Insektenstiche usw.) nach Adrenalinverabreichung.

Als Anwendungsmöglichkeit bei hämorrhagischem, traumatischem und chirurgischem Schock, bei dem die übliche Therapie (z.B. Flüssigkeitsersatz usw.) wirkungslos geblieben ist (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Endokrine Erkrankungen

Primäre oder sekundäre Nebennierenrindeninsuffizienz (NNR-Insuffizienz).

Akute Nebennierenrindeninsuffizienz.

Präoperativ und bei Vorliegen eines schweren Traumas oder einer schweren Erkrankung, bei Patienten mit bekannter NNR-Insuffizienz oder falls hinsichtlich der Nebennierenrindenreserve Zweifel bestehen.

Schockzustände, die auf konventionelle Behandlung nicht ansprechen, falls eine NNR-Insuffizienz besteht oder vermutet wird.

Kongenitale Nebennierenhyperplasie.

Nichteitrige Thyreoiditis.

Kollagenosen

Während einer Exazerbation oder als Erhaltungstherapie bei: Systemischem Lupus erythematodes, akuter rheumatischer Karditis, systemischer Dermatomyositis (Polymyositis).

Rheumatische Erkrankungen

Als adjuvante Therapie zur kurzzeitigen Anwendung bei akuten Schüben oder Exazerbation von posttraumatischer Osteoarthrose, Synovitis bei Osteoarthrose, chronischer Polyarthritis (rheumatoide Arthritis), juveniler chronischer Polyarthritis (in ausgewählten Fällen kann eine niedrig dosierte Erhaltungstherapie erforderlich sein), akuter und subakuter Bursitis, Epikondylitis, akuter unspezifischer Tendosynovitis, akuter Gichtarthritis, Arthritis psoriatica, Spondylarthritis ankylopoetica.

Erkrankungen der Atmungsorgane

Symptomatische Sarkoidose, allergische Alveolitis, fulminante oder disseminierte Lungentuberkulose unter adäquater antituberkulöser Chemotherapie, idiopathische eosinophile Lungenkrankheit (Löffler-Syndrom), Aspirationspneumonie.

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes

Zur Überbrückung kritischer Krankheitsphasen mittels systemischer Therapie bei: Colitis ulcerosa, Morbus Crohn.

Hämatologische Erkrankungen

Erworbene (autoimmune) hämolytische Anämie, idiopathische Thrombocytopenia purpura bei Erwachsenen (nur intravenös; intramuskuläre Anwendung kontraindiziert), Erythroblastopenie (pure red cell aplasia), kongenitale (erythroide) hypoplastische Anämie, sekundäre Thrombozytopenie bei Erwachsenen.

Nephrotisches Syndrom

Bei ödematösen Zuständen zur Diurese-Einleitung und Reduktion der Proteinurie bei nichturämischem idiopathischem nephrotischem Syndrom oder bei nephrotischem Syndrom als Folge eines Lupus erythematodes.

Dermatologische Erkrankungen

Pemphigus, schweres Erythema exsudativum multiforme (Stevens-Johnson-Syndrom), Dermatitis exfoliativa, Dermatitis herpetiformis bullosa, schwere seborrhoische Dermatitis, schwere Psoriasis, Mycosis fungoides.

Allergische Erkrankungen

Zur Behandlung schwerer bzw. invalidisierender allergischer Zustände, welche auf korrekte Behandlungsversuche mit konventionellen therapeutischen Massnahmen nicht ansprechen: Serumkrankheit, akutes nichtinfektiöses Larynxödem, urtikarielle Transfusionsreaktionen, Arzneimittel-Überempfindlichkeitsreaktionen, Asthma bronchiale, Kontaktdermatitis, atopische Dermatitis, allergische Konjunktivitis.

Augenerkrankungen

Schwere akute und chronische allergische und entzündliche Prozesse am Auge: Herpes zoster ophthalmicus (nur bei intakter Corneaoberfläche), Iritis, Iridozyklitis, Chorioretinitis, diffuse Uveitis posterior und Chorioiditis, Optikusneuritis, Ophthalmia sympathica, Entzündung der vorderen Augenkammer, allergische Hornhautrand-Ulzera, Keratitis (nur bei intakter Corneaoberfläche).

Neoplastische Erkrankungen

Zur Palliativbehandlung von: Leukämien und Lymphomen bei Erwachsenen, akuter Leukämie im Kindesalter, karzinombedingter Hyperkalzämie.

Intrathekale Prophylaxe und Therapie der Meningeosis leucaemica in Kombination mit Cytarabin und Methotrexat.

Verschiedene Erkrankungen

Tuberkulöse Meningitis mit bestehendem oder drohendem Subarachnoidalblock bei gleichzeitiger Anwendung einer geeigneten antituberkulösen Chemotherapie.

Trichinose mit systemischen allergischen Reaktionen (Angioödem, Urtikaria) sowie lokalen Überempfindlichkeitsreaktionen an Myokard und ZNS.

Dosierung/AnwendungDie Corticosteroidtherapie ergänzt in der Regel eine Basistherapie, ersetzt diese aber nicht. Der Dosisbedarf ist variabel und sollte individualisiert auf der Grundlage der zu behandelnden Erkrankung, ihres Schweregrades und der Reaktion des Patienten über die gesamte Behandlungsdauer angepasst werden. Eine Nutzen-Risiko-Abwägung muss für jeden Einzelfall laufend erfolgen.

Es sollte die niedrigstmögliche Dosis des Corticosteroids über den kürzest möglichen Zeitraum verwendet werden, welche ausreichend ist, um den Zustand unter der Behandlung zu kontrollieren. Die richtige Erhaltungsdosis sollte bestimmt werden, indem die Initialdosis in kleinen Schritten in geeigneten Zeitabständen reduziert wird, bis die niedrigste Dosis erreicht ist, die ein angemessenes klinisches Ansprechen aufrechterhält.

Zur Verminderung unerwünschter Wirkungen und sobald es der Zustand des Patienten erlaubt, sollte die Dosierung herabgesetzt und auf eine orale Behandlung mit Glucocorticoiden umgestellt werden. Um eine akute Verschlechterung der Erkrankung und eine NNR-Insuffizienz zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Dosis schrittweise reduziert wird, wenn die Behandlung mehr als einige Tage gedauert hat (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Eine hochdosierte parenterale Therapie mit Solu-Cortef sollte nur so lange fortgesetzt werden, bis sich der Zustand des Patienten stabilisiert hat, üblicherweise nicht länger als 48-72 Stunden. Muss die hohe Dosierung über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden, empfiehlt sich zur Vermeidung einer Hypernatriämie die Verwendung eines Corticosteroids mit geringerer Natriumretention, wie z.B. Methylprednisolon.

Langzeitbehandlung

Jede Langzeitbehandlung über mehr als 2 Wochen, einschliesslich der chronischen Behandlung einer NNR-Insuffizienz, kann zu einer gestörten Reaktion in Stress- und Belastungssituationen führen, wodurch eine Anpassung der Corticoiddosis an Stressbedingungen notwendig wird (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»):

·bei Allgemeinerkrankungen: Verdoppelung, evtl. Verdreifachung der zuletzt gegebenen Dosis;

·bei kleinen Eingriffen: vor Beginn 200 mg Hydrocortison i.v.;

·bei mittelgrossen Eingriffen: vor der Operation 100 mg Hydrocortison i.v., dann alle 6 Stunden je 100 mg Hydrocortison während 24 Stunden;

·bei grossen operativen Eingriffen: vor Operationsbeginn 100 mg Hydrocortison i.v., dann alle 6 Stunden mindestens während 72 Stunden. Weitere Behandlung je nach Verlauf.

Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz und kongenitale Nebennierenrindenhyperplasie

Bei Morbus Addison und nach Adrenalektomie sowie bei Salzverlustsyndrom bei kongenitaler Nebennierenhyperplasie ist die zusätzliche Gabe eines Mineralocorticoids erforderlich.

Übliche Dosierung

Solu-Cortef kann durch intravenöse, intramuskuläre oder intrathekale Injektion oder auch als intravenöse Infusion gegeben werden. In Notfällen erfolgt die Initialtherapie vorzugsweise durch intravenöse Injektion.

Intravenöse oder intramuskuläre Injektion

Initialdosen von bis zu 100 mg sollten über mindestens 30 Sekunden i.v. gegeben werden, Dosen von 500 mg und mehr über mindestens 10 Minuten. Folgeinjektionen können je nach Ansprechen und Zustand des Patienten i.v. oder i.m. in entsprechenden Abständen von 2, 4 oder 6 Stunden gegeben werden. Werden konstante Blutspiegel benötigt, sollten die Injektionen (i.v. oder i.m.) alle 4 bis 6 Stunden erfolgen.

Intravenöse Infusion

Wird Solu-Cortef als intravenöse Infusion verabreicht, richtet sich die Infusionsdauer nach dem klinischen Krankheitsbild. Für den Fall, dass Solu-Cortef eine Therapie mit einem anderen Glucocorticoid ersetzen soll, sind die Äquivalenzdosen zu beachten (siehe «Eigenschaften/Wirkungen»).

Intrathekale Injektion

Bei intrathekaler Anwendung beträgt die Dosis 15 mg/m2 Körperoberfläche für Hydrocortison-Natriumsuccinat. Für andere Arzneimittel, die Teil des Chemotherapieschemas sind, ist deren jeweilige Fachinformation zu konsultieren.

Solu-Cortef soll nach Rekonstitution langsam intrathekal injiziert werden.

Spezielle Dosierungsanweisungen

Patienten mit Leberfunktionsstörungen oder Hypothyreose

Bei Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz oder mit Hypothyreose ist die Metabolisierung von Hydrocortison verzögert, und die Wirkung kann verstärkt sein. Es kann erforderlich sein, die Dosis entsprechend zu reduzieren (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen» und «Pharmakokinetik»).

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen

Bei Niereninsuffizienz ist keine Dosisanpassung notwendig.

Ältere Patienten

Bei älteren Patienten ist im Falle einer längerdauernden Corticosteroidtherapie das Risiko für eine Osteoporose sowie für eine Flüssigkeitsretention (eventuell mit daraus resultierender Hypertonie) potentiell erhöht. Ältere Patienten sollten daher mit Vorsicht behandelt werden.

Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Kleinkinder kann die Dosierung verringert werden. Sie sollte sich jedoch stets eher nach dem Zustand des Patienten und seiner Reaktion auf die Behandlung richten als nach Alter oder Körpergewicht. Es sollten nicht weniger als 25 mg täglich verabreicht werden (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Kontraindikationen·Intramuskuläre Applikation bei idiopathischer thrombozytopenischer Purpura.

·Epidurale Anwendung.

·Intrathekale Anwendung, ausser im Rahmen bestimmter Chemotherapien (siehe «Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten»).

·Die Verabreichung von Lebendimpfstoffen oder abgeschwächten Lebendimpfstoffen ist bei Personen, die immunsuppressive Dosen von Corticosteroiden erhalten, kontraindiziert.

·Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe gemäss «Zusammensetzung».

Warnhinweise und VorsichtsmassnahmenDa die Komplikationen einer Glucocorticoid-Behandlung von Dosierung und Behandlungsdauer abhängen, muss für jeden Einzelfall eine Nutzen-Risiko-Abwägung im Hinblick auf Dosierung und Dauer der Behandlung erfolgen und entschieden werden, ob eine tägliche oder intermittierende Therapie durchgeführt werden soll. In allen Indikationen sollte grundsätzlich die niedrigst mögliche Dosierung angewendet werden und ggf. (d.h. sobald dies möglich ist) eine schrittweise Dosisreduktion erfolgen.

Endokrine Effekte

Pharmakologische Dosierungen von Corticosteroiden, die über einen längeren Zeitraum (>2 Wochen) verabreicht werden, können zu einer Suppression der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (sekundäre NNR-Insuffizienz) führen. Ausmass und Dauer einer NNR-Insuffizienz variieren von Patient zu Patient und sind abhängig von Dosis, Frequenz, Zeitpunkt der Verabreichung und Dauer einer Glucocorticoidtherapie. Dieser Effekt kann durch eine alternierende Therapie reduziert werden.

Bei ungewöhnlichen Belastungen (z.B. schwere Erkrankung, grössere Operationen, schweres Trauma, etc.) muss bei Patienten, welche unter einer längerfristigen Therapie mit Corticosteroiden stehen, kurzfristig vor, während und nach der Belastungssituation die Dosis schnell wirksamer Corticosteroide erhöht werden (siehe «Dosierung/Anwendung», Abschnitt «Langzeitbehandlung»).

Bei abruptem Absetzen von Glucocorticoiden kann es zu einer NNR-Insuffizienz (unter Umständen mit letalem Ausgang) kommen. Daher sollten Steroide nicht abrupt abgesetzt, sondern die Dosis allmählich reduziert werden.

Eine relative NNR-Insuffizienz kann noch Monate nach dem Absetzen der Therapie persistieren. Kommt es in diesem Zeitraum zu besonderen Belastungssituationen (z.B. schwere Erkrankungen, grössere Operationen etc.), so sollte die Hormontherapie wieder aufgenommen werden. Da auch die Mineralcorticoidsekretion eingeschränkt sein kann, sollten zusätzlich auch Salz und/oder ein Mineralcorticoid begleitend verabreicht werden.

Ein «Steroid-Absetzsyndrom», welches unabhängig von einer NNR-Insuffizienz zu sein scheint, kann ebenfalls bei abruptem Absetzen von Glucocorticoiden auftreten. Dieses Syndrom zeigt Symptome wie: Anorexie, Nausea, Erbrechen, Lethargie, Kopfschmerzen, Fieber, Gelenkschmerzen, Hautschuppung, Myalgien, Gewichtsverlust und/oder Hypotonie.

Bei Patienten mit Hypothyreose ist die Wirkung extern zugeführter Glucocorticoide verstärkt.

Bei Patienten mit Hyperthyreose und mit Hydrocortison-induzierter Hypokaliämie kann thyreotoxische periodische Paralyse (TPP) auftreten. Bei mit Hydrocortison behandelten Patienten, die Anzeichen oder Symptome einer Muskelschwäche aufweisen, insbesondere bei Patienten mit Hyperthyreose, ist TPP in Betracht zu ziehen. Besteht der Verdacht auf TPP, müssen die Kaliumspiegel im Blut umgehend überwacht und eine geeignete Behandlung eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass sich die Kaliumspiegel im Blut wieder normalisieren.

Nach systemischer Verabreichung von Corticosteroiden wurde über Phäochromozytom-Krisen berichtet, teilweise mit letalem Ausgang. Corticosteroide sollten daher bei Patienten mit bekanntem oder vermutetem Phäochromozytom nur nach entsprechender Evaluierung des Risiko/Nutzen-Verhältnisses verabreicht werden. Treten bei einem Patienten unter Behandlung mit Solu-Cortef potentielle Symptome einer Phäochromozytom-Krise wie hypertensive Krise, Herzversagen, Tachykardie, Kopf-, Abdominal- und/oder Thoraxschmerzen auf, sollte an die Möglichkeit eines bisher unbekannten Phäochromozytoms gedacht werden.

Da Glucocorticoide ein Cushing-Syndrom hervorrufen oder verschlechtern können, sollte Hydrocortison bei Patienten mit Morbus Cushing vermieden werden.

Immunsuppressive Effekte/erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Infektionen

Corticosteroide können die Anfälligkeit gegenüber Infektionen erhöhen, die Anzeichen einer beginnenden Infektion maskieren, bestehende Infektionen verschlimmern, das Risiko einer Reaktivierung oder Verschlimmerung latenter Infektionen (einschliesslich solcher durch Parasiten) erhöhen, ebenso können während der Corticosteroidtherapie neue Infektionen auftreten. So kann bei Corticosteroidanwendung die Resistenz gegenüber Erregern reduziert und die Lokalisierung einer Infektion erschwert sein. Solche Infektionen können leicht, aber auch schwer und manchmal letal verlaufen. Mit steigenden Corticosteroid-Dosen steigt die Rate infektiöser Komplikationen. Bei schweren Infektionskrankheiten ist für einen ausreichenden antibiotischen bzw. chemotherapeutischen Schutz zu sorgen.

Patienten unter Corticosteroidanwendung sollten bezüglich der Entwicklung einer Infektion überwacht werden, und bei Bedarf sollte ein Absetzen der Corticosteroide oder eine Dosisreduktion in Erwägung gezogen werden.

Die Infektionen können durch jegliche pathogenen Keime (Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen oder Helminthen) verursacht werden und im ganzen Körper auftreten. Sie können begünstigt sein durch die Corticosteroid-Therapie alleine oder in Kombination mit anderen Immunsuppressiva, welche die zelluläre und humorale Immunität oder die neutrophile Funktion angreifen.

Varizellen und Masern, die während einer systemischen Behandlung mit Corticosteroiden auftreten, können eine schwere Verlaufsform annehmen und insbesondere bei Kindern letal enden. Varizellen erfordern eine sofortige Behandlung, z.B. mit Aciclovir i.v. Bei Risikopatienten ist eine Prophylaxe mit Aciclovir oder eine passive Immunprophylaxe mit Varizella-Zoster-Immunglobulin angezeigt.

Solu-Cortef darf bei Tuberkulosepatienten nur bei aktiver fulminanter Tuberkulose oder Miliartuberkulose und nur in Kombination mit einer geeigneten tuberkulostatischen Therapie eingesetzt werden. Bei Patienten mit latenter Tuberkulose oder Tuberkulinreaktivität ist eine engmaschige Kontrolle erforderlich, da eine Reaktivierung der Erkrankung erfolgen kann. Bei einer Corticosteroid-Langzeittherapie sollten diese Patienten eine Chemoprophylaxe erhalten.

Corticosteroide können systemische Mykosen verschlimmern und sollten deshalb nur in Notfällen zur Beherrschung unerwünschter Reaktionen nach Therapie mit Amphotericin B gegeben werden. Ausserdem sind Fälle bekannt, in denen die gleichzeitige Verabreichung von Amphotericin B und Hydrocortison zu einer Hypokaliämie führte und bei einigen Patienten mit einer Herzdilatation und Stauungsinsuffizienz einhergingen (siehe «Interaktionen»).

Impfungen mit Lebendvakzinen sind bei Personen, die immunsuppressive Dosen von Corticosteroiden erhalten, kontraindiziert. Die Impfung mit inaktivierten Vakzinen oder Vakzinen mit Virusteilen kann zwar durchgeführt werden, kann jedoch bei gleichzeitiger Therapie mit immunsuppressiven Dosen von Corticosteroiden zu einem Verfehlen des Impferfolges führen. Bei Patienten, die keine immunsuppressiven Dosen Corticosteroide erhalten, können notwendige Impfungen durchgeführt werden.

Die Bedeutung von Corticosteroiden bei der Behandlung des septischen Schocks ist umstritten. Die routinemässige Anwendung bei septischem Schock wird nicht empfohlen.

Effekte auf Herz/Kreislauf

Bei Patienten mit Herzinsuffizienz sollten systemische Corticosteroide mit Vorsicht und nur wenn absolut notwendig eingesetzt werden.

Bei Patienten mit vorbestehenden kardiovaskulären Risikofaktoren, die über einen längeren Zeitraum höhere Dosen erhalten, können unerwünschte Wirkungen von Glucocorticoiden wie Hypertonie oder Dyslipidämie das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse weiter erhöhen. Daher sollten Corticosteroide bei diesen Patienten sowie bei Patienten mit frischem Myokardinfarkt nur mit Vorsicht eingesetzt werden. Gegebenenfalls ist eine Risikomodifizierung anzustreben und/oder ein zusätzliches kardiales Monitoring durchzuführen. Niedrige Dosierung und/oder alternierende Therapie können die Häufigkeit von Komplikationen der Corticosteroid-Therapie reduzieren.

Bei Patienten mit Hypertonie sollten Steroide mit Vorsicht eingesetzt werden.

Über Thrombosen, insbesondere venöse Thromboembolien, wurde im Zusammenhang mit der Anwendung von Corticosteroiden berichtet. Daher sollten Corticosteroide bei Patienten mit bekannter oder wahrscheinlicher Prädisposition für thromboembolische Erkrankungen mit Vorsicht angewendet werden.

Effekte auf das Nervensystem

Bei Patienten mit Anfallsleiden sollten Corticosteroide nur mit Vorsicht eingesetzt werden.

Bei Patienten mit Myasthenia gravis sollen Corticosteroide nur mit Vorsicht angewendet werden. Insbesondere kann bei Behandlung der Myasthenia gravis mit Cholinesterasehemmern die Wirkung des Cholinesterasehemmers durch Glucocorticoide reduziert und dadurch das Risiko einer Myastheniekrise erhöht werden. Eine Behandlung mit Cholinesterasehemmern sollte daher 24 Stunden vor der Verabreichung eines Corticosteroids beendet werden (siehe «Interaktionen»).

Nach epiduraler oder intrathekaler Applikation von Hydrocortison wurde über schwerwiegende, insbesondere neurologische unerwünschte Wirkungen berichtet (wie z.B. Sensibilitätsstörungen, Krampfanfälle, Paresen, Paraplegie, Harnretention und Arachnoiditis). Solu-Cortef soll daher ausserhalb der in der Rubrik «Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten» genannten Indikation nicht epidural oder intrathekal appliziert werden.

In Zusammenhang mit der Anwendung von Corticosteroiden, vor allem bei der langfristigen Anwendung in hohen Dosen, wurde über Fälle von epiduraler Lipomatose berichtet.

Effekte auf die Psyche

Unter Corticosteroidbehandlung kann es zu potentiell schwerwiegenden psychischen Störungen kommen, die von Euphorie über Schlaflosigkeit, Stimmungs- und Persönlichkeitsveränderungen bis hin zu schweren Depressionen oder manifesten Psychosen reichen. Auch können sich eine bereits bestehende affektive Störung sowie die Neigung zu Psychosen durch Corticoideinwirkung verschlimmern. Die Symptome treten meist innerhalb von Tagen oder Wochen nach Behandlungsbeginn auf.

Die meisten Reaktionen verschwinden nach Dosisreduktion oder Absetzen, trotzdem kann eine spezifische Behandlung notwendig sein. Unerwünschte psychische Effekte wurden auch nach Absetzen von Corticosteroiden berichtet.

Patienten und Angehörige sollten aufgefordert werden, bei Auftreten psychischer Symptome unter der Therapie bzw. während oder nach dem Ausschleichen/Absetzen den Arzt zu kontaktieren, insbesondere, wenn depressive Stimmung oder suizidale Absichten vermutet werden.

Muskuloskeletale Effekte

In Zusammenhang mit der Anwendung hoher Corticosteroid-Dosen wurden akute Myopathien beobachtet, die am häufigsten auftraten bei Patienten mit Störungen der neuromuskulären Transmission (z.B. Myasthenia gravis) oder bei Patienten, die gleichzeitig neuromuskuläre Blocker (oder andere Anticholinergika) erhielten. Solche akuten Myopathien verlaufen generalisiert, können die Augen- und die Atemmuskulatur einbeziehen und zu einer Tetraparese führen. Die Kreatinkinase-Werte können ansteigen. Es wurde über Fälle von Rhabdomyolyse berichtet. Die klinische Besserung bzw. Heilung nach Absetzen der Corticosteroide kann Wochen bis Jahre dauern.

Die Langzeitanwendung von Corticosteroiden kann zu einer Osteoporose führen, insbesondere bei geriatrischen Patienten oder bei postmenopausalen Frauen.

Tumorlyse-Syndrom (TLS)

Bei Patienten mit Malignomen (insbesondere bei hämatologischen Malignomen, aber auch bei soliden Tumoren) wurde während der Marktüberwachung nach Anwendung systemischer Corticosteroide als Monotherapie oder in Kombination mit einer Chemotherapie über ein Tumorlyse-Syndrom berichtet. Hierbei handelt es sich um einen potentiell lebensbedrohlichen Zustand, welcher infolge eines raschen Zerfalls von Tumorzellen auftreten kann. Das TLS kann einhergehen mit einem Anstieg von Harnsäure, Kalium und Phosphat im Serum sowie mit einem Abfall des Serumcalciums. In der Folge kann es zu einer Störung der Nierenfunktion bis hin zum akuten Nierenversagen kommen. Als Risikofaktoren gelten Tumoren mit hoher Tumorlast und/oder hoher Proliferationsrate sowie ein schnelles Ansprechen auf eine zytotoxische Therapie.

Unter Behandlung mit Corticosteroiden sollten Patienten mit hohem Risiko für ein TLS daher engmaschig überwacht und geeignete prophylaktische Massnahmen ergriffen werden.

Es wurde auch über Fälle berichtet, in welchen ein TLS die Erstmanifestation eines bis dahin unbekannten Malignoms darstellte.

Okuläre Effekte

Mögliche unerwünschte Wirkungen bei längerfristiger Anwendung von Corticosteroiden sind Exophthalmus, Katarakt (insbesondere bei Kindern) und erhöhter intraokulärer Druck. Letzterer kann bis hin zu einem manifesten Glaukom mit Schädigung des Sehnervs führen. Periodische ophthalmologische Untersuchungen sind daher in Erwägung zu ziehen.

Darüber hinaus kann eine Behandlung mit Cortocosteroiden Sekundärinfektionen des Auges durch Pilze oder Viren begünstigen.

Bei Patienten mit Herpes-simplex-Infektionen des Auges sollten Corticosteroide wegen der Gefahr der Hornhautperforation besonders vorsichtig und nur bei intakter Corneaoberfläche angewendet werden.

Eine Corticosteroidtherapie wurde auch mit dem Auftreten einer zentralen serösen Chorioretinitis in Verbindung gebracht, die zur Netzhautablösung führen kann.

Überempfindlichkeitsreaktionen

In seltenen Fällen können nach Gabe von Corticosteroiden allergische Reaktionen wie Hautreaktionen, Angioödem, Bronchospasmus oder anaphylaktische/anaphylaktoide Reaktionen auftreten. Deshalb sollten, insbesondere bei Patienten mit bekannter Arzneimittelallergie, vor der Anwendung entsprechende Vorsichtsmassnahmen getroffen werden.

Unerwünschte Wirkungen im Gastrointestinaltrakt

Eine Glucocorticoid-Behandlung kann die Symptome gastrointestinaler Erkrankungen maskieren, sodass es unbemerkt (d.h. ohne wesentliche Schmerzsymptomatik) zu Komplikationen wie Blutungen, Obstruktion, Perforation und/oder Peritonitis kommen kann. Corticosteroide sollten daher bei Patienten mit Erkrankungen wie Divertikulitis, frischen intestinalen Anastomosen oder (aktiven oder latenten) peptischen Ulzera nur mit Vorsicht angewendet werden. Dasselbe gilt auch bei Patienten mit Colitis ulcerosa, falls das Risiko einer bevorstehenden Perforation, eines Abszesses oder anderer pyogener Infektionen besteht.

Ausserdem wurde unter Anwendung von Corticosteroiden über das Neuauftreten peptischer Ulzera berichtet. Es ist jedoch nicht bekannt, ob zwischen der Corticosteroid-Therapie und den Ulzera ein Kausalzusammenhang besteht. In Kombination mit nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSARs) besteht ein erhöhtes Risiko für gastrointestinale Ulzera.

Hohe Corticosteroid-Dosierungen können eine akute Pankreatitis auslösen.

Hepatobiliäre Effekte

Über hepatobiliäre Störungen wurde berichtet. Diese sind möglicherweise nach Absetzen der Behandlung reversibel. Eine entsprechende Überwachung ist erforderlich.

Patienten mit Leberinsuffizienz

Bei Patienten mit vorbestehenden Lebererkrankungen und schwerer Leberinsuffizienz sind Metabolismus und Elimination von Hydrocortison signifikant reduziert. Erwünschte und unerwünschte Wirkungen können daher bei diesen Patienten verstärkt sein (siehe «Dosierung/Anwendung» und «Pharmakokinetik»).

Schädel-Hirn-Trauma

Corticosteroide sollen nicht zur Behandlung traumatischer Hirnschädigungen eingesetzt werden. Die Resultate einer multizentrischen Studie zeigten bei Patienten, die Methylprednisolon erhielten, im Vergleich zu Placebo eine signifikant erhöhte Mortalität 2 Wochen nach der Verletzung (relatives Risiko 1.18; 95%-Konfidenzintervall 1.09-1.27) und auch 6 Monate nach der Verletzung (26% versus 22%). Ein kausaler Zusammenhang mit der Methylprednisolon-Behandlung wurde nicht festgestellt.

Relevante Interaktionen

Unter gleichzeitiger Anwendung des in der Therapie von HIV-Infektionen eingesetzten Wirkstoffes Cobicistat, einem potenten CYP3A-Inhibitor und Inhibitor mehrerer Transportproteine, zusammen mit Corticosteroiden wurde über eine vermehrte Steroid-Toxizität bis hin zu Fällen eines Cushing-Syndroms berichtet. Solu-Cortef sollte daher nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung zusammen mit Cobicistat angewendet werden. In diesem Fall ist der Patient sorgfältig auf mögliche unerwünschte Steroid-Wirkungen zu überwachen. Falls möglich, sollte die Wahl eines alternativen Steroids mit CYP3A-unabhängigem Metabolismus in Erwägung gezogen werden.

Die Anwendung von Hydrocortison zusammen mit anderen starken CYP3A4-Inhibitoren sollte ebenfalls unter besonderer Vorsicht erfolgen (siehe «Interaktionen»). Ggf. muss die Steroiddosis angepasst werden.

Weitere Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

·Glukosestoffwechsel: Corticosteroide können den Blutglukosespiegel erhöhen, einen bestehenden Diabetes verschlechtern und bei Langzeittherapie das Risiko für einen Diabetes mellitus erhöhen.

·Wasser-Elektrolyt-Haushalt: Corticosteroide können, insbesondere in mittleren und hohen Dosen, zu einer Salz- und Flüssigkeitsretention sowie zu einer erhöhten Kaliumausscheidung führen. Eventuell kann eine Kochsalz-Restriktion bzw. eine Kaliumsubstitution notwendig werden.

·Niereninsuffizienz: Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion sollten Corticosteroide mit Vorsicht eingesetzt werden.

·Gleichzeitige Behandlung mit nicht-steroidalen Antiphlogistika: Acetylsalicylsäure und andere nicht-steroidale Antiphlogistika sollten nur mit Vorsicht zusammen mit Corticosteroiden angewendet werden. Insbesondere ist im Falle einer Hypoprothrombinämie bei der gleichzeitigen Gabe von Acetylsalicylsäure Vorsicht geboten.

·Kaposi-Sarkom: Bei Patienten unter Corticosteroidtherapie wurde über das Auftreten von Kaposi-Sarkomen berichtet. Ein Absetzen der Corticosteroidtherapie kann zur klinischen Remission führen.

·Andere Erkrankungen: Vorsicht ist auch geboten bei Abszessen oder anderen pyogenen Infektionen, Divertikulitis, frischen intestinalen Anastomosen und Leberzirrhose sowie bei Migräne in der Anamnese.

Anwendung in der Pädiatrie

Unter einer langfristigen Corticosteroid-Therapie können, insbesondere bei Aufteilung in mehrere Dosen pro Tag, Wachstum und Entwicklung gehemmt werden. Eine solche Behandlung bedarf daher einer äusserst strengen Indikationsstellung, und die Patienten sollten bezüglich Wachstum und Entwicklung sorgfältig überwacht werden.

Kinder (insbesondere Säuglinge) weisen ausserdem unter einer langfristigen Corticosteroidtherapie ein erhöhtes Risiko für eine Erhöhung des intrakraniellen Drucks auf.

Bei Frühgeborenen wurden Einzelfälle einer hypertrophen Kardiomyopathie nach systemischer Anwendung von Hydrocortison gemeldet. Eine angemessene diagnostische Beurteilung und Überwachung der kardialen Funktion und Struktur sind notwendig.

Hilfsstoffe von besonderem Interesse

Solu-Cortef zu 100 mg enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Act-O-Vial, d.h. es ist nahezu «natriumfrei».

Solu-Cortef zu 250 mg enthält 25.41 mg Natrium pro Act-O-Vial, entsprechend 1.27% der von der WHO für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung von 2 g.

InteraktionenPharmakokinetische Interaktionen

Einfluss anderer Arzneimittel auf die Pharmakokinetik von Hydrocortison

Enzyminhibitoren: Bei gleichzeitiger Anwendung moderater bis starker CYP3A4-Inhibitoren (z.B. Azol-Antimykotika, Makrolide, Cobicistat, HIV-Protease-Inhibitoren, Diltiazem, Isoniazid, Verapamil, aber auch Grapefruitsaft) wird die Metabolisierung von Hydrocortison verlangsamt, und sowohl erwünschte als auch unerwünschte Wirkungen können verstärkt sein. Eine Reduktion der Hydrocortison-Dosis kann erforderlich sein, um eine Steroidtoxizität zu vermeiden.

Auch Sexualhormone (d.h. Estrogene und Gestagene) können die Clearance von Glucocorticoiden beeinflussen. Insbesondere kann die Wirkung von Hydrocortison durch eine gleichzeitige Anwendung von Estrogenen verstärkt werden.

Enzyminduktoren: Bei gleichzeitiger Verabreichung von CYP3A4-Induktoren (z.B. Barbiturate, Bosentan, Carbamazepin, Felbamat, Modafinil, Phenytoin, Primidon, Rifabutin, Rifampicin und Topiramat sowie Präparate, welche Johanniskraut (Hypericum perforatum) enthalten) wird die Metabolisierung von Hydrocortison beschleunigt, wodurch die Wirksamkeit reduziert werden kann. Eine Erhöhung der Hydrocortison-Dosis kann daher notwendig sein.

CYP3A4-Substrate: Auch durch gleichzeitige Anwendung anderer CYP3A4-Substrate (z.B. Cyclophosphamid, Tacrolimus, Aprepitant, Fosaprepitant) kann die hepatische Clearance von Hydrocortison beeinflusst und eine Dosisanpassung erforderlich werden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Hydrocortison und Ciclosporin wird der Metabolismus gegenseitig inhibiert. Deshalb können unerwünschte Wirkungen beider Substanzen verstärkt auftreten. Insbesondere wurden unter gleichzeitiger Gabe von Hydrocortison und Ciclosporin vermehrt Konvulsionen beobachtet.

Einfluss von Hydrocortison auf die Pharmakokinetik anderer Arzneimittel

Glucocorticoide können CYP3A4 sowohl induzieren als auch inhibieren und folglich die Plasmakonzentrationen anderer CYP3A4-Substrate erhöhen oder reduzieren.

Glucocorticoide können den Metabolismus von HIV Protease-Inhibitoren induzieren und damit zu einer Reduktion von deren Plasmaspiegeln führen.

Glucocorticoide können bei längerdauernder hoher Dosierung die Elimination von Salicylaten beschleunigen und dadurch deren Wirksamkeit reduzieren. Umgekehrt kann bei Reduktion der Corticosteroid-Dosis die Toxizität von Salicylaten verstärkt sein.

Acetylsalicylsäure soll bei Patienten mit Hypoprothrombinämie nur mit Vorsicht zusammen mit Corticosteroiden angewendet werden.

Pharmakodynamische Interaktionen

NSAR's: Das Risiko für gastrointestinalen Blutungen und Ulzerationen kann durch gleichzeitige Verabreichung von Corticosteroiden und NSARs erhöht werden.

Immunsuppressiva: Durch den synergistischen Effekt von Methotrexat kann eine tiefere Corticosteroid-Dosis ausreichend sein.

Anticholinergika: Corticosteroide können die Wirkung von Anticholinergika beeinflussen. Bei gleichzeitiger Anwendung hoher Dosen von Corticosteroiden und Anticholinergika wurden akute Myopathien beobachtet. (siehe auch «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen - Muskuloskeletale Effekte»).

Atropin und andere Anticholinergika können einen bereits durch Hydrocortison gesteigerten Augeninnendruck weiter erhöhen.

Sympathomimetika: Corticosteroide verstärken die Wirkung sowie die Toxizität von Sympathomimetika wie Salbutamol.

Neuromuskuläre Hemmer: Die Wirkung von Pancuronium, Vecuronium und anderen kompetitiven neuromuskulären Blockern kann bei gleichzeitiger Anwendung von Corticosteroiden antagonisiert werden.

Cholinesterasehemmer: Steroide können die Wirkung von Cholinesterasehemmern bei Myasthenia gravis verringern. Bei gleichzeitiger Anwendung von Hydrocortison mit Cholinesterasehemmern wie Neostigmin oder Pyridostigmin kann daher eine Myasthenie-Krise auftreten.

Antikoagulantien: Die Wirkung von Methylprednisolon auf Vitamin-K-Antagonisten (z.B. Warfarin*, Acenocoumarol, Fluindion*) ist unterschiedlich. Es gibt Berichte über verstärkte und verminderte Wirkungen dieser Antikoagulantien bei gleichzeitiger Verabreichung mit Corticosteroiden. Die Blutgerinnung ist daher zu kontrollieren und ggf. die Antikoagulantien-Dosis anzupassen.

* in der Schweiz nicht zugelassen

Herzglykoside: Corticosteroide sind häufig mit einer Hypokaliämie assoziiert. Dadurch erhöht die gleichzeitige Anwendung zusammen mit Herzglykosiden das Risiko einer Digitalis-Toxizität und insbesondere von Arrhythmien. Bei diesen Patienten sollten daher die Elektrolyte (insbesondere das Kalium) engmaschig überwacht werden.

Antidiabetika: Aufgrund des diabetogenen Effekts der Glucocorticoide müssen bei gleichzeitiger Gabe von Insulin oder Antidiabetika die Glucosespiegel überwacht werden. Gegebenenfalls ist die Dosierung der Antidiabetika anzupassen.

Antihypertensiva: Die antihypertensive Wirkung wird durch den mineralcorticoiden Effekt der Corticoide teilweise reduziert, was zu erhöhten Blutdruckwerten führen kann.

Arzneimittel mit Einfluss auf den Kaliumhaushalt: Bei gleichzeitiger Anwendung von Corticosteroiden zusammen mit Arzneimitteln, welche die Kaliumausscheidung steigern, besteht ein erhöhtes Risiko für eine Hypokaliämie. Bei diesen Patienten sollten die Kaliumspiegel überwacht werden. Dies gilt insbesondere bei gleichzeitiger Anwendung von Diuretika, aber auch z.B. für Amphotericin B, Beta-2-Agonisten und Xanthine.

Psychopharmaka: Die Wirkung von Anxiolytika und Antipsychotika kann vermindert werden. Gegebenenfalls ist die Dosis dieser Substanzen anzupassen.

Zytostatika: Die Wirksamkeit von Cyclophosphamid kann reduziert sein.

Impfstoffe: Lebendvirus-Impfstoffe, wie z.B. Poliomyelitis-, BCG-, Mumps-, Masern-, Röteln- und Pocken-Impfstoffe, können wegen der immunsupprimierenden Wirkung der Corticosteroide verstärkt toxisch sein. Disseminierte virale Infektionen können auftreten. Bei Totvirus-Impfstoffen kann die Impfantwort reduziert sein.

Es wird empfohlen, auch die Fachinformation der gleichzeitig verabreichten Arzneimittel zu konsultieren.

Schwangerschaft, StillzeitSchwangerschaft

Solu-Cortef sollte während der Schwangerschaft (insbesondere in den ersten drei Monaten) nicht verabreicht werden, es sei denn, dies ist klar notwendig. Bei der Dosierung muss beachtet werden, dass die Eliminationshalbwertszeit von Hydrocortison während der Schwangerschaft verlängert ist.

Hydrocortison passiert die Plazentaschranke.

Tierstudien haben unerwünschte Wirkungen auf den Foeten gezeigt. Kontrollierte Humanstudien existieren nicht. Retrospektive Beobachtungsstudien mit anderen Corticosteroiden deuten bisher nicht auf ein erhöhtes Risiko für kongenitale Anomalien hin.

Einige retrospektive Studien zeigten bei Neugeborenen von Müttern, die während der Schwangerschaft mit Corticosteroiden behandelt wurden, eine erhöhte Inzidenz eines niedrigen Geburtsgewichtes. Dieses Risiko scheint dosisabhängig zu sein.

Bei Säuglingen, deren Mütter während der Schwangerschaft längerfristig mit Corticosteroiden behandelt wurden, wurden ausserdem Katarakte beobachtet.

Neugeborene von Müttern, welche während der Schwangerschaft höhere Steroiddosen erhalten haben, müssen sorgfältig auf mögliche Anzeichen einer NNR-Insuffizienz beobachtet werden. Ggf. muss eine ausschleichende Substitutionstherapie eingeleitet werden. Allerdings scheint eine klinisch relevante NNR-Insuffizienz bei Neugeborenen, die in utero gegenüber Corticosteroiden exponiert waren, selten zu sein.

Die Patientin sollte aufgefordert werden, bei einer vermuteten oder bestätigten Schwangerschaft (sowie ggf. vor einer geplanten Schwangerschaft) unbedingt den Arzt zu verständigen.

Stillzeit

Hydrocortison tritt in die Muttermilch über.

Solu-Cortef sollte während der Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet werden.

Fertilität

In Tierversuchen wurde gezeigt, dass Corticosteroide die Fertilität beeinträchtigen (siehe «Präklinische Daten»).

Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von MaschinenDie Wirkung von Corticosteroiden auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von Maschinen wurde nicht systematisch untersucht. Unerwünschte Wirkungen wie Synkopen, Schwindel oder Konvulsionen können unter Behandlung mit Corticosteroiden auftreten. Wenn dies der Fall ist, sollte der Patient keine Fahrzeuge lenken oder Maschinen bedienen.

Unerwünschte WirkungenDie unerwünschten Wirkungen von Hydrocortison sind von Dosis und Behandlungsdauer sowie von Alter, Geschlecht und Grunderkrankung des Patienten abhängig. Das Risiko unerwünschter Wirkungen ist jedoch bei einer kurzfristigen (nur wenige Tagen dauernden) Corticoidtherapie gering.

Nachfolgend sind die unerwünschten Wirkungen nach Organklasse (MedDRA) aufgeführt, welche für systemisch applizierte Corticosteroide typisch sind und demzufolge auch unter Solu-Cortef auftreten können. Aufgrund der Art der verfügbaren Daten kann die Häufigkeit der einzelnen unerwünschten Wirkungen dabei nicht zuverlässig abgeschätzt werden.

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Infektionen, Maskierung von Infektionen, Aktivierung latenter Infektionen (einschliesslich Reaktivierung von Tuberkulose), opportunistische Infektionen.

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Leukozytose.

Erkrankungen des Immunsystems

Überempfindlichkeitsreaktionen (inklusive anaphylaktischer und anaphylaktoider Reaktionen [z.B. Urtikaria, Bronchospasmus, Larinxödem, Kreislaufkollaps]), Angioödem, supprimierte Reaktionen auf Hauttests (vom verzögerten Typ).

Endokrine Erkrankungen

Suppression der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, Cushing-Syndrom, Steroidentzugssyndrom, Auslösung einer Phäochromozytom-Krise bei Patienten mit vorbestehendem (auch latentem) Phäochromozytom.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Natrium- und Flüssigkeitsretention, Kaliumverlust, Appetitzunahme (welche zur Gewichtzunahme führen kann), verminderte Glucosetoleranz, Dyslipidämie, hypokaliämische Alkalose, vermehrte Kalzium- und Phosphatausscheidung, negative Stickstoffbilanz durch Eiweisskatabolismus, Lipomatose.

Psychiatrische Erkrankungen

Ängstlichkeit, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, abnormes Verhalten, affektive Störungen (wie Affektlabilität, euphorische Stimmung, Depression, Suizidgedanken), mentale Störungen, Verwirrtheitszustände, Persönlichkeitsveränderungen, Neumanifestation oder Verstärkung vorbestehender psychotischer Störungen (wie Manie, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen).

Erkrankungen des Nervensystems

Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Amnesie, kognitive Störungen, erhöhter intrakranieller Druck mit Papillenödem (Pseudotumor cerebri) meist nach der Behandlung, Konvulsionen, epidurale Lipomatose.

Augenerkrankungen

Katarakt, erhöhter intraokulärer Druck, Glaukom, Exophthalmus, zentrale seröse Chorioretinitis.

Herzerkrankungen

Arrhythmien, dekompensierte Herzinsuffizienz (bei disponierten Patienten), Herzstillstand.

Gefässerkrankungen

Hypertonie, Hypotonie, thromboembolische Ereignisse.

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

Singultus.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Abdominales Spannungsgefühl, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Dyspepsie, Oesophagitis, peptische Ulzera (mit möglicher Blutung und Perforation), gastrointestinale Blutungen, Darmperforation, Pankreatitis.

Leber- und Gallenerkrankungen

Erhöhung von Transaminasen und/oder alkalischer Phosphatase. Diese Veränderungen sind im Allgemeinen gering und klinisch nicht relevant. Sie sind nach Absetzen der Therapie reversibel.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes

Dünne und empfindliche Haut, Hyperhidrose, Erythem, Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, Ekchymosen, Petechien, Striae, Hypo- oder Hyperpigmentierung, Akne, Hirsutismus, kutane oder subkutane Atrophie, steriler Abszess, Pannikulitis.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen

Arthralgien, Myalgien, Muskelschwäche, Myopathie, Rhabdomyolyse, Muskelatrophie, neuropathische Arthropathie, Osteoporose, pathologische Frakturen, Wirbelkompressionsfrakturen, aseptische Osteonekrose, Sehnenriss (insbesondere der Achillessehne).

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Erhöhung des Serumharnstoffs.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse

Unregelmässige Menstruation, Potenzstörungen.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Reaktionen an der Injektionsstelle (wie Erythem, Pruritus, Ausschlag und Urtikaria), Müdigkeit, Unwohlsein, periphere Ödeme, verzögerte und/oder anderweitig beeinträchtigte Wundheilung.

Sicherheit bei pädiatrischen Patienten

Das Sicherheitsprofil von Hydrocortison bei Kindern und Jugendlichen entspricht im Wesentlichen jenem bei Erwachsenen. Darüber hinaus wurden bei Kindern folgende unerwünschte Wirkungen beobachtet:

Endokrine Erkrankungen

Wachstumsretardierung.

Psychiatrische Erkrankungen

Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, abnormes Verhalten.

Erkrankungen des Nervensystems

Schlaflosigkeit.

Herzerkrankungen

Bei Frühgeborenen traten Einzelfälle von hypertropher Kardiomyopathie auf.

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von grosser Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdacht einer neuen oder schwerwiegenden Nebenwirkung über das Online-Portal ElViS (Electronic Vigilance System) anzuzeigen. Informationen dazu finden Sie unter www.swissmedic.ch.

ÜberdosierungAnzeichen und Symptome

Ein klinisches Syndrom einer akuten Überdosierung von Corticosteroiden ist nicht bekannt. Im Falle einer chronischen Überdosierung ist mit dem vermehrten Auftreten der unter «Unerwünschte Wirkungen» genannten Symptome (insbesondere mit der Manifestation eines Cushing-Syndroms) zu rechnen.

Behandlung

Ein spezifisches Antidot existiert nicht, die Behandlung muss ggf. supportiv und symptomatisch erfolgen.

Hydrocortison ist dialysierbar.

Eigenschaften/WirkungenATC-Code

H02AB09

Wirkungsmechanismus

Die Wirkung von Glucocorticoiden beruht auf der Anregung oder Hemmung der Synthese spezifischer intrazellulärer Proteine. Diese biologisch aktiven Proteine sind für die eigentlichen systemischen Wirkungen verantwortlich. Aufgrund des Wirkmechanismus setzt die Wirkung auch bei parenteraler Verabreichung verzögert ein.

Pharmakodynamik

Hydrocortison-Natriumsuccinat hat die gleichen metabolischen und antiinflammatorischen Eigenschaften wie Hydrocortison. Bei parenteraler Verabreichung in äquimolaren Mengen sind beide Substanzen biologisch wirkungsgleich. Der leicht wasserlösliche Natriumsuccinat-Ester des Hydrocortisons ermöglicht die rasche intravenöse Verabreichung hoher Hydrocortisondosen in einer geringen Lösungsmittelmenge und eignet sich insbesondere zur raschen Einstellung hoher Hydrocortisonspiegel.

Die Dauer der antiinflammatorischen Wirkung der Glucocorticoide entspricht etwa der Dauer der Hypothalamus-Hypophysen-NNR Depression.

Die relative Äquivalenzdosis von Hydrocortison im Vergleich zu anderen Glucocorticoiden beträgt: 30 mg Hydrocortison = 35 mg Cortison = 7.5 mg Prednison bzw. Prednisolon = 6 mg Triamcinolon bzw. Methylprednisolon = 1 mg Dexamethason.

Klinische Wirksamkeit

Keine Angaben.

PharmakokinetikAbsorption

Nach intravenöser Applikation von Einzeldosen von 5, 10, 20 und 40 mg Hydrocortison-Natriumsuccinat wurden bei gesunden Probanden die mittleren Spitzenkonzentrationen nach 10 Minuten erreicht und betrugen 312, 573, 1095 bzw. 1854 ng/ml.

Nach intramuskulärer Gabe wird Hydrocortison-Natriumsuccinat rasch absorbiert. Spitzenkonzentrationen im Plasma werden innerhalb von 30-60 Minuten erreicht. Nach i.m.-Gabe einer Dosis von 1 mg/kg lag die Spitzenkonzentration bei ca. 800 ng/ml.

Distribution

Hydrocortison wird umfassend ins Gewebe verteilt und passiert die Blut-Hirn-Schranke. Das Verteilungsvolumen im Steady-State liegt bei ca. 20-40 Litern. Die Plasmaproteinbindung von Hydrocortison beträgt bei Erwachsenen etwa 92%. Hydrocortison bindet an Transcortin (corticoidbindendes Globulin, CBG) und an Albumin.

Hydrocortison passiert die Plazentaschranke und tritt in die Muttermilch über.

Metabolismus

Hydrocortison wird, hauptsächlich in der Leber, durch 11β-HSD2 zu Cortison und anschliessend weiter zu Dihydrocortison und Tetrahydrocortison sowie zahlreichen weiteren Metaboliten metabolisiert. Ausserdem wird Hydrocortison mittels CYP3A4 zu 6beta-Hydroxycortisol (6β-OHF) metabolisiert. Die Mehrzahl der Metaboliten ist pharmakologisch inaktiv.

Elimination

Die Elimination erfolgt über die Nieren, hauptsächlich in Form von Glucuroniden und nur zu einem geringen Teil als unverändertes Hydrocortison. Die terminale Halbwertszeit beträgt nach intravenöser Applikation etwa 2.5-4 Stunden.

Kinetik spezieller Patientengruppen

Leberfunktionsstörungen

Bei schwerer Leberinsuffizienz ist die Metabolisierung von Hydrocortison verzögert (siehe «Dosierung/Anwendung» und «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Nierenfunktionsstörungen

Hydrocortison ist dialysierbar.

Ältere Patienten

Zur Pharmakokinetik von Hydrocortison bei Patienten ≥65 Jahre liegen keine spezifischen Daten vor.

Kinder und Jugendliche

Bei Neugeborenen ist die Plasmaclearance niedriger als bei Kindern und Erwachsenen.

Hypoalbuminämie/Hyperbilirubinämie

Bei Vorliegen einer Hypoalbuminämie oder einer Hyperbilirubinämie steigt der Anteil des ungebundenen (wirksamen) Hydrocortisons, wodurch erwünschte und unerwünschte Wirkungen verstärkt werden können.

Präklinische DatenAkute Toxizität

Die LD50 von Hydrocortison und Hydrocortison-Natriumsuccinat in Mäusen betrug 1315 mg/kg resp. 2330 mg/kg. In einer Studie zur akuten intravenösen Verträglichkeit von Hydrocortison-Natriumsuccinat bei Hunden lag der «No-Observed-Adverse-Effect Level» (NOAEL) bei 10 mg/kg.

Subakute Toxizität/chronische Toxizität

Die intravenöse Verabreichung von Hydrocortison-Natriumsuccinat an Ratten in Dosen von 20 bzw. 100 mg/kg/Tag über 14 Tage führte nicht zu Ulzerationen im Gastrointestinaltrakt, resultierte jedoch in einer dosisabhängigen Gewichtsabnahme der Nebenniere und in einer Atrophie der Zona fasciculata der Nebenniere. Intramuskuläre Injektionen von Hydrocortison bzw. Hydrocortison-Natriumsuccinat in einer Dosierung von 5 mg/kg/Tag an Kaninchen während 6 Wochen führten in der Hydrocortison-Gruppe zu einer deutlichen Abnahme der Knochenbildung, zu einer Steigerung der aktiven Knochenresorption und einer sich rasch entwickelnden Osteoporose. In der Hydrocortison-Natriumsuccinat-Gruppe zeigten sich nur geringfügige behandlungsbedingte Effekte.

Mutagenität

Hydrocortison ist negativ im Ames Test, führte aber bei humanen Lymphozyten in vitro und bei Mäusen in vivo zu Chromosomen-Aberrationen. Fludrocortison (9α-Fluorohydrocortison, strukturell ähnlich wie Hydrocortison) ergab ein negatives Resultat in einem humanen Lymphozyten-Chromosomenaberrationstest. Die biologische Relevanz dieser Befunde ist jedoch nicht eindeutig.

Kanzerogenität

In einer über 24 Monate durchgeführten Kanzerogenitäts-Studie führte Hydrocortison bei männlichen und weiblichen Ratten nicht zu einer erhöhten Tumorinzidenz.

Reproduktionstoxizität

Corticosteroide erwiesen sich bei vielen Tierarten als teratogen. In Reproduktionsstudien an Tieren erhöhten Glucocorticoide die Häufigkeit von Fehlbildungen (Gaumenspalte, Skelettfehlbildungen), embryonaler und fötaler Letalität (z.B. Zunahme von Resorptionen) und intrauteriner Wachstumsretardierung. Unter Hydrocortison wurden bei Verabreichung an trächtige Mäuse und Hamster während der Organogenese Gaumenspalten beobachtet.

Sonstige HinweiseInkompatibilitäten

Solu-Cortef darf nur mit den unter «Hinweise für die Handhabung» aufgeführten Arzneimitteln gemischt werden.

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Haltbarkeit nach Anbruch

Solu-Cortef ist ein Einzeldosispräparat für die einmalige Anwendung.

Die rekonstituierte Injektionslösung sollte vorzugsweise sofort nach Zubereitung verwendet werden, kann jedoch bis maximal 4 Stunden bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahrt werden. Allfällige nicht verbrauchte Reste sind zu verwerfen.

Die verdünnte Infusionslösung sollte aus mikrobiologischer Sicht sofort nach Zubereitung verwendet werden; aseptische Handhabung vorausgesetzt kann sie maximal 4 Stunden bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahrt werden.

Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25 °C und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise für die Handhabung

Parenteral angewandte Arzneimittel sind vor der Verabreichung visuell auf Partikel oder Verfärbungen zu untersuchen. Rekonstitution und Verdünnung müssen unter aseptischen Bedingungen erfolgen.

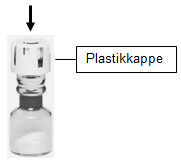

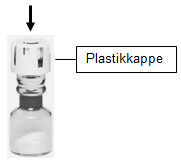

Rekonstitution von Solu-Cortef Act-O-Vial (2-Kammer-Ampulle) zur Herstellung der Injektionslösung:

1.Die Plastikkappe hinunterdrücken, damit das Lösungsmittel in die untere Kammer mit dem Pulver fliessen kann.

2.Bis zur Auflösung leicht schütteln.

3.Die Plastikscheibe, welche den Stopfen bedeckt, entfernen.

4.Den Gummistopfen desinfizieren.

5.Die Injektionsnadel durch das Zentrum des Stopfens einstechen, bis die Spitze gerade sichtbar wird. Das Fläschchen umdrehen und die benötigte Dosis aufziehen.

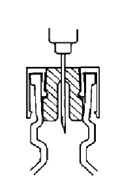

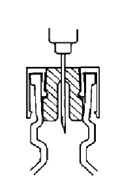

Um das Risiko des Herausstechens von Gummiteilen des Stopfens zu vermindern, sollte bei der Entnahme der Lösung folgendes beachtet werden:

·Eine möglichst dünne Nadel verwenden.

·Den Stopfen innerhalb des kleinen markierten Kreises anstechen, da der Stopfen in der Mitte am dünnsten ist.

·Die Nadel senkrecht zur Oberfläche des Stopfens einstechen.

Zubereitung der Infusionslösung:

Nach der oben beschriebenen Rekonstitution von Solu-Cortef wird wie folgt verdünnt:

100 mg in 100 ml bis 1000 ml, 250 mg in 250 ml bis 1000 ml 5%-iger Glucose-Lösung oder physiologischer Kochsalzlösung.

Zulassungsnummer23533 (Swissmedic).

Packungen1 Act-O-Vial (2 ml) zu 100 mg [B].

1 Act-O-Vial (2 ml) zu 250 mg [B].

ZulassungsinhaberinPfizer AG, Zürich.

Stand der InformationOktober 2025.

LLD V049

|