ZusammensetzungWirkstoffe

Propiverini hydrochloridum.

Hilfsstoffe

Lactosum monohydricum 33.56 mg, cellulosi pulvis, magnesii stearas;

Beschichtung: calcii carbonas, glucosum monohydricum 0.31 mg, acaciae gummi, macrogolum 6000, saccharum 24.49 mg, silica colloidalis anhydrica, talcum, titanii dioxidum E171, kaolinum ponderosum.

Indikationen/AnwendungsmöglichkeitenMictonet wird zur symptomatischen Behandlung von Harninkontinenz (unkontrolliertes Urinieren) und/oder erhöhter Miktionsfrequenz (häufiges Urinieren) und Harndrang bei Patienten mit:

·idiopathischer Detrusorhyperaktivität (überaktiver Blase) oder

·neurogener Detrusorhyperaktivität (Detrusorhyperreflexie) durch Rückenmarkschädigungen, z.B. Querschnittslähmung oder Meningomyelozele.

Dosierung/AnwendungÜbliche Dosierung

Empfohlene Tagesdosen sind:

Kinder

Täglich durchschnittlich 0,8 mg/kg in zwei bis drei Einzeldosen

Mögliche Dosierschemen

|

Körpergewicht (kg)

|

Mictonet pro Tag

| |

12 - 16

|

1 - 0 - 1

| |

17 - 22

|

1 - 1 - 1

| |

23 - 28

|

2 - 0 - 2

| |

29 - 34

|

2 - 1 - 2

| |

≥35

|

2 - 2 - 2

oder 3 - 0 - 3

|

Bei Kindern mit einem Körpergewicht über 35 kg entspricht die Maximaldosierung der Standarddosierung bei Erwachsenen von zweimal täglich 15 mg (2 x 3 Mictonet).

Die Behandlung der überaktiven Blase sollte nicht vor dem 5. Lebensjahr beginnen, da in vielen Fällen die organische Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Die Behandlung der neurogenen Detrusorhyperaktivität aufgrund von Rückenmarkschädigung kann dagegen auch vor dem 5. Lebensjahr beginnen. Die Gabe von Propiverinhydrochlorid an Kinder unter 1 Jahr wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Die Behandlung von Kindern soll nur im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes erfolgen (z.B. sog. «Urotherapie» bei idiopathischer Blasenüberaktivität).

Erwachsene

Als Standarddosis bei idiopathischer Detrusorhyperaktivität werden zweimal täglich 15 mg Propiverinhydrochlorid empfohlen; eine Steigerung auf dreimal täglich ist möglich. Einige Patienten können bereits auf eine Dosis von 15 mg täglich ansprechen (3 x 5 mg).

Bei neurogener Detrusorhyperaktivität wird eine Dosierung von dreimal täglich 15 mg Propiverinhydrochlorid empfohlen. Die maximal empfohlene Tagesdosis ist 45 mg.

Wegen des geringen Wirkstoffgehaltes wird Mictonet hauptsächlich im Kindesalter bzw. bei Erwachsenen mit geringem Körpergewicht angewendet.

Spezielle Dosierungsanweisungen

Ältere Patienten

Im Allgemeinen gibt es kein spezielles Dosierschema für Ältere.

Mictonet sollte bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen mit Vorsicht und unter sorgfältiger ärztlicher Überwachung der möglichen Nebenwirkungen angewendet werden:

Patienten mit Leberfunktionsstörungen

Bei Patienten mit einer leichten Einschränkung der Leberfunktion besteht keine Notwendigkeit der Dosisanpassung; die Behandlung sollte jedoch mit Vorsicht erfolgen. Es wurden keine Studien durchgeführt, um die Anwendung von Propiverin bei Patienten mit mittelschwerer oder schwerer Einschränkung der Leberfunktion zu untersuchen. Die Anwendung wird deshalb bei diesen Patienten nicht empfohlen.

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen

Bei Patienten mit einer leichten oder mittelschweren Einschränkung der Nierenfunktion muss die Dosierung nicht angepasst werden, diese sollten jedoch mit Vorsicht behandelt werden. Bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionseinschränkung (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) beträgt die maximale Tagesdosis 30 mg.

Art der Anwendung

Die gleichzeitige Einnahme von Propiverin mit einer fettreichen Mahlzeit erhöht die Bioverfügbarkeit von Propiverin. Die Einnahme sollte deshalb vor den Mahlzeiten erfolgen. Dies ist besonders für Patienten mit Einschränkung von Leber- oder Nierenfunktion von Bedeutung.

Kontraindikationen·Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe,

·Darmobstruktion,

·ausgeprägte obstruktive Blasenentleerungsstörungen mit vorhersehbarem Harnverhalt,

·Myasthenia gravis,

·Darmatonie,

·schwere Colitis ulcerosa,

·toxisches Megacolon,

·unbehandeltes Engwinkelglaukom,

·moderate oder ausgeprägte Leberfunktionsstörung,

·Tachyarrhythmien.

Warnhinweise und VorsichtsmassnahmenDieses Arzneimittel sollte mit Vorsicht angewendet werden bei Patienten mit:

·autonomer Neuropathie,

·Nierenfunktionsstörungen,

·Leberfunktionsstörungen.

Die Symptome folgender Erkrankungen können sich nach Verabreichung dieses Arzneimittels verstärken:

·schwere kongestive Herzinsuffizienz (NYHA IV),

·Prostatavergrösserung,

·Hiatushernie mit Refluxoesophagitis,

·Arrhythmie,

·Tachykardie.

Wie auch andere Anticholinergika induziert Propiverin eine Mydriasis. Daher kann bei prädisponierten Personen mit engem Kammerwinkel der vorderen Augenkammer ein erhöhtes Risiko bestehen, Glaukomanfälle zu induzieren. Es wurde berichtet, dass Wirkstoffe dieser Klasse, einschliesslich Propiverin, Engwinkelglaukomanfälle induzieren oder verstärken können.

Pollakisurie und Nykturie infolge von Nierenerkrankungen oder dekompensierter Herzinsuffizienz sowie organische Blasenerkrankungen (z.B. Harnwegsinfektionen, Malignome) sollten vor der Behandlung ausgeschlossen werden.

Dieses Produkt enthält Glucose-Monohydrat, Lactose-Monohydrat und Saccharose.

- Glucose-Monohydrat und Lactose-Monohydrat:

Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.

- Saccharose:

Patienten mit der seltenen hereditären Fructose-/Galactose-Intoleranz, einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einer Sucrase-Isomaltase-Insuffizienz sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.

Interaktionen·Wirkungsverstärkung durch gleichzeitige Verabreichung von tricyclischen Antidepressiva (z.B. Imipramin), Tranquilizern (z.B. Benzodiazepine), Anticholinergika (bei systemischer Applikation), Amantadin, Neuroleptika (z.B. Phenothiazine) und Beta-Adrenozeptor-Agonisten (Beta-Sympathikomimetika).

·Wirkungsabschwächung durch gleichzeitige Verabreichung von Cholinergika.

·Blutdrucksenkung bei Patienten unter Isoniazidbehandlung.

·Die Wirkung von Prokinetika wie Metoclopramid kann verringert werden.

Pharmakokinetische Interaktionen

Pharmakokinetische Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen, die durch Cytochrom P450 3A4 (CYP 3A4) verstoffwechselt werden, sind möglich. Ein sehr ausgeprägter Konzentrationsanstieg wird für solche Wirkstoffe jedoch nicht erwartet, da die Wirkungen von Propiverin im Vergleich zu klassischen Enzyminhibitoren (z.B. Ketoconazol oder Grapefruit-Saft) gering sind. Propiverin gilt als schwacher Hemmer der mikrosomalen Monooxygenase (CYP 3A4). Pharmakokinetische Untersuchungen bei Patienten, die gleichzeitig starke CYP 3A4-Hemmer wie Azol-Antimykotika (z.B. Ketoconazol, Itraconazol) oder Makrolid-Antibiotika (z.B. Erythromycin, Clarithromycin) erhalten, sind nicht durchgeführt worden.

Enzyminhibitoren

Bei Patienten, die Arzneimittel einnehmen, die wirksame FMO-Hemmer sind, wie z.B. Methimazol, und gleichzeitig mit starken CYP 3A4-Hemmern behandelt werden, sollten mit der geringsten empfohlenen Dosis behandelt werden. Die Dosierung kann anschließend erhöht werden. Vorsicht ist jedoch geboten und Ärzte sollten diese Patienten sorgfältig bezüglich auftretender Nebenwirkungen überwachen.

Schwangerschaft, StillzeitSchwangerschaft

Bisher liegen keine Erfahrungen mit der Anwendung von Propiverin bei Schwangeren vor.

Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe «Präklinische Daten» für Details).

Mictonet darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, dass eine Behandlung mit Propiverinhydrochlorid aufgrund des klinischen Zustandes der Frau notwendig ist.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Propiverin in die humane Muttermilch übergeht. Tierstudien haben einen Übergang von Propiverin in die Muttermilch gezeigt (siehe «Präklinische Daten»). Ein Risiko für das Neugeborene / Kind kann nicht ausgeschlossen werden.

Es muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist oder ob auf die Behandlung mit Propiverin verzichtet werden soll. Dabei soll sowohl der Nutzen des Stillens für das Kind als auch der Nutzen der Therapie für die Frau berücksichtigt werden.

Fertilität

Es gibt keine humanen Daten von Propiverinhydrochlorid bezüglich des Effekts auf die Fertilität.

In Rattenfertilitätsstudien gab es keine Effekte auf die Fruchtbarkeit und das Fortpflanzungsverhalten.

Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von MaschinenEs wurden keine Studien zur Verkehrstüchtigkeit und zur Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Propiverin kann zu Benommenheit und Verschwommensehen führen. Dadurch kann unter Einnahme dieses Arzneimittels die Fähigkeit des Patienten zum Ausführen von Tätigkeiten, die mentale Aufmerksamkeit erfordern, wie etwa das Führen von Kraftfahrzeugen, das Bedienen von Maschinen oder das Ausführen gefährlicher Arbeiten, eingeschränkt sein.

Sedativa können die von Propiverin verursachte Benommenheit verstärken.

Unerwünschte WirkungenBei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeiten zugrunde gelegt: sehr häufig (≥1/10); häufig (≥1/100, <1/10); gelegentlich (≥1/1'000, <1/100); selten (≥1/10'000, <1/1'000); sehr selten (<1/10'000); nicht bekannt (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden).

Alle unerwünschten Wirkungen sind vorübergehend und klingen nach einer Dosisreduzierung oder bei Beendigung der Therapie nach maximal 1 - 4 Tagen ab.

Erkrankung des Immunsystems

Selten: Überempfindlichkeit.

Psychiatrische Erkrankungen

Sehr selten: Verwirrtheit, Unruhe.

Nicht bekannt: Halluzinationen.

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig: Kopfschmerzen.

Gelegentlich: Tremor, Schwindel, Geschmacksstörungen.

Nicht bekannt: Sprachstörung.

Augenerkrankungen

Häufig: Akkommodationsstörungen, Sehstörungen.

Herzerkrankungen

Selten: Tachykardie.

Sehr selten: Palpitationen.

Gefässerkrankungen

Gelegentlich: Blutdrucksenkung mit Benommenheit, Erröten.

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes

Sehr häufig: Mundtrockenheit.

Häufig: Obstipation, Bauchschmerzen und Dyspepsie.

Gelegentlich: Übelkeit/Erbrechen

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich: Juckreiz.

Selten: Ausschlag

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Gelegentlich: Harnverhalt, Blasen- und Harnröhrensymptome.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Häufig: Müdigkeit und Erschöpfung.

Beschreibung einiger unerwünschter Reaktionen

Kinder und Jugendliche

In Studien mit Kindern wurden ausserdem folgende Nebenwirkungen berichtet: Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen.

Bei einer Langzeittherapie sollten die Leberenzyme kontrolliert werden, da in seltenen Fällen reversible Leberenzymveränderungen auftreten können.

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von grosser Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdacht einer neuen oder schwerwiegenden Nebenwirkung über das Online-Portal ElViS (Electronic Vigilance System) anzuzeigen. Informationen dazu finden Sie unter www.swissmedic.ch.

ÜberdosierungAnzeichen und Symptome

Eine Überdosierung mit dem Muscarinrezeptor-Antagonisten Propiverin kann zu schweren anticholinergen Nebenwirkungen führen. Es können periphere Symptome und zentralnervöse Störungen auftreten, wie z. B.:

·starke Mundtrockenheit;

·Bradykardie, im weiteren Verlauf Tachykardie möglich;

·Mydriasis und Akkommodationsstörungen;

·Harnverhalt;

·Hemmung der Darmmotilität;

·Unruhe, Verwirrtheit, Halluzinationen, Konfabulation;

·Schwindel, Übelkeit, Sprachstörungen und Muskelschwäche.

Behandlung

·Im Falle einer Überdosierung mit Propiverinhydrochlorid sollte Aktivkohle als Suspension in ausreichend Wasser verabreicht werden.

·Eine Magenspülung ist nur unter Intubationsschutz und Verwendung eines eingeölten Schlauches (trockene Schleimhäute), wenn innerhalb einer Stunde nach Aufnahme von Propiverin durchführbar, in Erwägung zu ziehen. Erbrechen darf nicht induziert werden.

·Forcierte Diurese oder Hämodialyse sind zur Beschleunigung der Elimination nicht effektiv wirksam.

·Bei schweren zentralen anticholinergen Nebenwirkungen (z.B. Halluzinationen, ausgeprägte Erregungszustände) kann Physostigmin als Antidot verabreicht werden.

·Bei Krampfanfällen oder ausgeprägten Erregungszuständen: Behandlung mit Benzodiazepinen.

·Bei Atemdepression: Behandlung durch künstliche Beatmung.

·Bei Harnverhalt: Behandlung durch Katheterisierung.

·Bei Mydriasis: Behandlung mit Pilocarpin-Augentropfen und/oder Abdunkeln des Patientenzimmers.

Eigenschaften/WirkungenATC-Code

G04BD06

Pharmakotherapeutische Gruppe: Spasmolytikum, Anticholinergikum

Wirkungsmechanismus

Muskulotrope Spasmolyse durch Hemmung des Calcium-Einstroms und Modulation des intrazellulären Calciums in der glatten Muskulatur der Harnblase.

Hemmung der efferenten Bahnen des Nervus pelvicus durch anticholinerge Wirkung.

Pharmakodynamik

Am Tier bewirkt Propiverinhydrochlorid eine dosisabhängige Abnahme des intravesikalen Drucks und eine Erhöhung der Blasenkapazität.

Der Effekt beruht auf der Summe der pharmakologischen Eigenschaften von Propiverin und drei aktiven Harnmetaboliten, wie an isolierten Detrusorstreifen von Mensch und Tier gezeigt werden konnte.

Klinische Wirksamkeit

In einer randomisierten, placebo-kontrollierten, doppelblinden Phase-III-Studie konnte eine signifikante Wirksamkeit (Abnahme der Inkontinenzepisoden und der Miktionsfrequenz, Zunahme des Miktionsvolumens) von Propiverin an Kindern belegt werden.

PharmakokinetikPropiverin wird fast vollständig aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert. Es unterliegt einem extensiven First-Pass-Metabolismus. Wirkungen an den Zellen der glatten Muskulatur der Harnblase sind durch den Wirkstoff sowie durch drei aktive Metaboliten bedingt, die schnell in den Urin ausgeschieden werden.

Die folgenden Informationen beziehen sich auf eine Formulierung mit 15 mg Propiverinhydrochlorid.

Absorption

Nach oraler Gabe von 15 mg Propiverinhydrochlorid wird Propiverin schnell aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert und erreicht maximale Plasmakonzentrationen nach 2,3 Stunden.

Die mittlere absolute Bioverfügbarkeit von 15 mg Propiverinhydrochlorid beträgt 40,5% (arithmetischer Mittelwert aus AUC0-∞ (p.o.) / AUC0-∞ (i.v.)).

Durch Nahrungsaufnahme wird die Bioverfügbarkeit von Propiverin erhöht (mittlerer Anstieg um das 1,3-fache), jedoch ohne signifikanten Einfluss auf die maximale Plasmakonzentration von Propiverin oder seines Hauptmetaboliten Propiverin-N-Oxid. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Unterschied in der Bioverfügbarkeit klinische Bedeutung hat. Eine Dosisanpassung könnte jedoch für Patienten mit eingeschränkter Leber- und/oder Nierenfunktion notwendig sein. Deshalb sollte Propiverin von allen Patienten vor dem Essen eingenommen werden.

Distribution

Nach Gabe von 15 mg Propiverinhydrochlorid t. i. d. wird ein Steady state (Fliessgleichgewicht) nach 4 bis 5 Tagen auf einem höheren Konzentrationsniveau als nach einer Einzelgabe erreicht (CMittelwert = 61 ng / ml).

Das Verteilungsvolumen wurde bei 21 gesunden Probanden nach intravenöser Gabe von Propiverinhydrochlorid bestimmt und lag zwischen 125 und 473 L (Mittelwert 279 L), was darauf hindeutet, dass eine grosse Menge des verfügbaren Propiverins in periphere Kompartimente verteilt wird. Die Plasmaprotein-Bindung beträgt 90 - 95 % für die Stammverbindung und etwa 60 % für den Hauptmetaboliten.

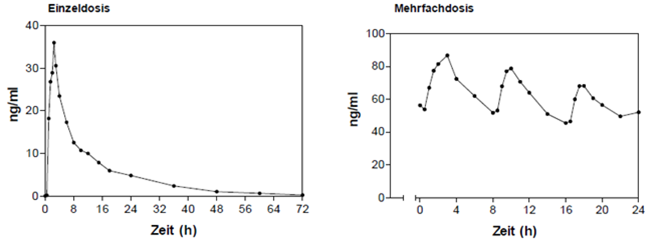

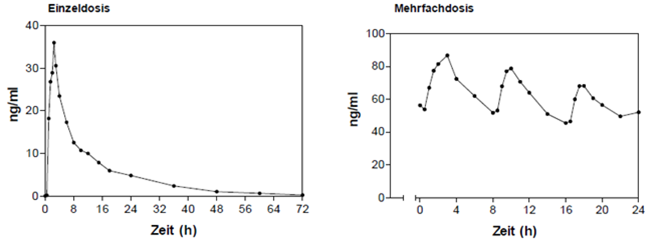

Plasmakonzentrationen von Propiverin bei 16 gesunden Probanden nach einmaliger und wiederholter Gabe von 15 mg Propiverinhydrochlorid (t. i. d. über 6 Tage):

Steady-state-Eigenschaften von Propiverin nach wiederholter Gabe von 15 mg Propiverinhydrochlorid an 16 gesunde Probanden (t. i. d. über 6 Tage):

|

Dosierungs- intervall

|

AUC0-τ

|

PTF

|

CMittelwert

| |

[h]

|

[ng.h / ml]

|

CV [%]

|

[%]

|

CV [%]

|

[ng / ml]

|

CV [%]

| |

0 - 8

|

515

|

35

|

57

|

16

|

64

|

36

| |

8 - 16

|

460

|

33

|

70

|

25

|

57

|

33

| |

16 - 24

|

421

|

36

|

52

|

39

|

52

|

36

| |

CV: Variationskoeffizient

PTF: Maximum-Minimum-Streuung (peak-trough fluctuation)

|

Metabolismus

Propiverin wird extensiv durch intestinale und hepatische Enzyme metabolisiert. Der Hauptabbauweg schliesst die Oxidation des Piperidyl-N ein und wird durch CYP 3A4 und die Flavin-Monooxygenasen (FMO) 1 und 3 vermittelt und führt zur Bildung des weit weniger aktiven N-Oxids, dessen Plasmakonzentration die der Ausgangssubstanz deutlich übersteigt. Vier Metaboliten wurden im Urin nachgewiesen, zwei davon sind pharmakologisch aktiv und können zur therapeutischen Wirksamkeit von Propiverin beitragen.

In vitro ist eine geringfügige Hemmung von CYP 3A4 und CYP 2D6 messbar, die bei Konzentrationen auftritt, die die therapeutischen Plasmakonzentrationen um das 10- bis 100-fache übersteigen.

Elimination

Nach oraler Gabe von 30 mg 14C-Propiverinhydrochlorid an gesunde Probanden wurden innerhalb von 12 Tagen 60 % der Radioaktivität im Urin und 21 % der Radioaktivität in den Faeces gefunden. Weniger als 1 % einer oralen Gabe wird unverändert mit dem Urin ausgeschieden. Die mittlere totale Clearance nach einmaliger Gabe von 30 mg beträgt 371 ml/min (191 - 870 ml/min).

Im Rahmen von drei Studien, in die insgesamt 37 gesunde Probanden eingeschlossen waren, wurden mittlere Eliminationshalbwertzeiten von 14,1 bzw. 20,1 bzw. 22,1 Stunden ermittelt.

Linearität/Nicht Linearität

Die pharmakokinetischen Parameter von Propiverin und Propiverin-N-Oxid nach oraler Gabe von 10 – 30 mg Propiverinhydrochlorid stehen in einem linearen Zusammenhang mit der Dosis.

Während des Steady state sind keine Veränderungen in der Pharmakokinetik im Vergleich zur Einzelgabe zu sehen.

Kinetik spezieller Patientengruppen

Leberfunktionsstörungen

Verglichen mit 12 gesunden Kontrollpersonen war die Steady-state-Pharmakokinetik von 15 mg Propiverinhydrochlorid t. i. d. über 5 Tage ähnlich der von 12 Patienten mit milder bis moderater Leberfunktionseinschränkung durch eine Fettleber. Für schwere Leberfunktionseinschränkungen liegen keine Daten vor.

Nierenfunktionsstörungen

Aus einer Single-Dose-Studie an 12 Patienten mit einer Kreatininclearance < 30 ml/min wurde geschlussfolgert, dass eine schwere Nierenfunktionseinschränkung die Eliminierung von Propiverin und seinem Hauptmetaboliten Propiverin-N-Oxid nicht wesentlich ändert. Eine Dosisanpassung ist nicht notwendig, wenn die Gesamt-Tagesdosis 30 mg Propiverinhydrochlorid nicht überschreitet. Soll eine höhere Dosis gegeben werden, ist eine vorsichtige Titration der Dosis unter Berücksichtigung der anticholinergen Wirkungen als Marker für die Verträglichkeit zu empfehlen.

Ältere Patienten

Der Vergleich von Tal-Plasmakonzentrationen während des Steady state (15 mg Propiverinhydrochlorid t. i. d. über 28 Tage) zeigt keinen Unterschied zwischen älteren Patienten (60 – 85 Jahre; Mittelwert 68) und jungen gesunden Probanden. Das Verhältnis der Muttersubstanz zum Metaboliten bleibt bei älteren Patienten unverändert, was darauf hindeutet, dass die metabolische Umsetzung von Propiverin in seinen Hauptmetaboliten Propiverin-N-Oxid nicht altersabhängig oder nicht limitierend bei der Gesamtausscheidung ist.

Kinder

Eine Dosis-Findungs-Studie an Kindern belegte für die Dosierung von zweimal täglich durchschnittlich 0,4 mg/kg KM ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirksamkeit und Verträglichkeit. Bis zum empfohlenen Dosierungsbereich sind die pharmakokinetischen Eigenschaften (z.B. AUC0-8, cmax, cav) dosisproportional. Nach Gabe einer Dosis von zweimal täglich 0,4 mg/kg KM erreichen die Serumspiegel bei Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren in etwa die Werte wie nach Gabe der therapeutischen Dosis von zweimal täglich 15 mg Propiverinhydrochlorid bei Erwachsenen.

Glaukom-Patienten

Wie in zwei Placebo-kontrollierten Studien gezeigt werden konnte, erhöht 15 mg Propiverinhydrochlorid t. i. d. über 7 Tage nicht den Augeninnendruck bei Patienten mit Weitwinkelglaukom und bei Patienten mit behandeltem (kontrolliertem) Engwinkelglaukom.

Präklinische DatenIn Langzeituntersuchungen mit oraler Gabe an zwei Säugetierarten waren die wichtigsten behandlungsbezogenen Effekte Veränderungen in der Leber (einschließlich Erhöhung der Leberenzyme). Diese waren durch Leberhypertrophie und -verfettung gekennzeichnet. Die Verfettung war nach Abbruch der Behandlung reversibel.

In Untersuchungen an Tieren kam es bei hochdosierter oraler Verabreichung des Wirkstoffes an trächtige Weibchen zu einer verzögerten Skelettentwicklung bei den Nachkommen. Bei laktierenden Säugetieren wurde Propiverinhydrochlorid in die Milch ausgeschieden.

Es wurde kein Hinweis auf Mutagenität gefunden. Eine Karzinogenitätsstudie an Mäusen zeigte im hohen Dosisbereich eine erhöhte Inzidenz an hepatozellulären Adenomen und Karzinomen bei männlichen Tieren. In einer Karzinogenitätsstudie an Ratten traten im hohen Dosisbereich bei männlichen Tieren hepatozelluläre Adenome, Nierenadenome und Harnblasenpapillome auf, während bei weiblichen Tieren im hohen Dosisbereich Endometriumpolypen auftraten. Die Tumoren wurden jedoch alle als artspezifisch und daher nicht als klinisch relevant eingeschätzt.

Sonstige HinweiseInkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Zulassungsnummer67587 (Swissmedic)

PackungenPackungen mit 7, 28 und 56 Tabletten [B]

ZulassungsinhaberinLabatec Pharma SA, 1217 Meyrin (Genève)

Stand der InformationGenehmigung durch ausländische Referenzbehörde: März 2016

Ohne sicherheitsrelevante Ergänzungen von Swissmedic: August 2020

|